L’essentiel du présent article se fonde sur les propos de Monsieur Etienne Allard, qui a eu l’amabilité de nous recevoir à plusieurs reprises pour relater ses souvenirs et nous communiquer d’intéressants documents. Le témoignage qu’il livre ici révèle son attachement à l’ancien domaine ucclois où il a vécu dans sa jeunesse, mais en même temps le souci d’apporter sa contribution à notre histoire.(1)

Pourquoi cet article?

Lorsqu’à la fin des années 90, nous nous sommes installés au 64 de la rue du Merlo à Uccle, le domaine Allard était, pour Gisou et moi, un domaine de légende quelque part …

C’est lorsqu’Inès voulut absolument nous persuader que nous avions acheté un morceau du domaine enchanté de son enfance et qu’elle avait certainement joué sous les arbres de notre jardin, que notre curiosité fut titillée.

L’article d’Eric de Crayencour a le double mérite pour nous de situer le Domaine et le château Allard (à 200 mètres à vol d’oiseau de chez nous vers l’est mais de l’autre côté du chemin de fer) et d’évoquer la jeunesse d’Inès et de ses frères et sœurs. Le cordon ombilical qui reliait Inès à l’Espagne et qui continue a faire partie de l’identité de nos cousins est ici documenté dans son contexte « historique ». J’ai donc voulu garder cet article paru dans la revue du cercle d’histoire d’Uccle, Ucclensia, de Janvier 2018.

PHOTOS

Extraites de l’article original

ANNEXE

L’EXODE DE 1940,

la famille Allard et les princes de Belgique

* Relation du comte Louis Cornet de Ways Ruart(45), grand maréchal de la Cour.(46)

– Page 3. Le mardi 18 juin il arrive avec le comte d’ Aspremont(47) à Saint-Céré(48), où Gatien du Parc lui avait demandé (par téléphone, le 16) de le rejoindre.

– Page 6. Mercredi 19 juin. Départ de Saint-¬Céré vers 9 heures du matin pour l’Espagne. La colonne des princes est accompagnée d’une escorte de 40 gardes mobiles dans un camion. À minuit, arrivée à Biarritz. Bien que les ordres du Gouvernement français fussent de passer la frontière le jour même, je m’y opposai en considérant l’heure tardive et la fatigue des princes, surtout du Prince de Liège. On passa tant bien que mal la nuit à Biarritz. Sachant que M. Etienne Allard résidait dans sa villa à Biarritz; nous décidâmes d’aller lui demander l’hospitalité. Après de longues recherches dans la nuit noire, la vill(49) « Ene Idera » fut découverte. Ses hôtes réveillés, bien que disposant de peu de places, accueillirent les Princes avec empressement et les logèrent de leur mieux.

* Relation du comte Gatien du Parc, gouverneur du prince Baudouin, duc de Brabant. (50)

– pages 46-47. Nous sommes arrivés à Biarritz vers 23 H.30, par un temps affreux : grande tempête de pluie et de vent. Nous nous sommes rendus d’abord à la villa des Etienne Allard, parents de la petite Inès qui avait été deux ans en classe au Palais. Ils ont très aimablement logé la Princesse, les deux Princes, Mademoiselle de Liedekerke(51) et moi-même. Toutes les autres personnes ont trouvé à se loger dans un des hôtels réquisitionnés.

* Version livrée par Yves du Parc dans sa biographie de son père(52) :

– page 121. Le 18 juin, arrivée à Montal du grand maréchal et du comte d’Aspremont.

– page 123. « On finit par gagner Biarritz vers minuit. Long délai pour trouver la maison qui devait, soit [sic] disant nous héberger (la villa des Etienne Allard, parents de la petite Inès gui avait été deux ans en classe au palais). En fait, tous les occupants dormaient et à peine réveillés, entre deux bâillements, ils trouvèrent quelques couvertures pour faire aux petits princes des lits de fortune. Gatien dormant à leurs pieds dans un fauteuil, car il donne son lit aux enfants Duesberg(53), Marthe(54) dans la cave, ses derniers enfants dans des tiroirs de commode ou des tables renversées. »

N.B. Il importe de préciser que dans ce passage (au milieu de la page 123 et jusqu’au bas de la suivante), l’auteur laisse la parole non à son père, mais bien à la marquise de Maupeou.

– page 129 : à Saint-Sébastien, le 30 juin, l’épouse de Gatien du Parc note que les Etienne Allard sont à la même plage qu’eux.

* Précisions fournies par Etienne Allard.

Le livre sur Gatien du Parc ne représente pas la vérité: d’aucune façon les Princes et leur suite (en tout une trentaine de personnes) n’étaient attendus chez nous. Ils ont débarqué à la villa par un temps épouvantable le 19 juin vers une heure du matin, conduits par le comte Cornet de Ways Ruart, grand maréchal de la cour, avec Gatien du Parc, gouverneur du duc de Brabant.

Celui qui connaissait le mieux ma mère était Louis Cornet, Grand Maréchal. Comme ils n’ont pas pu trouver un logement quelconque à Biarritz; tout étant plein ou occupé, Louis Cornet a dû penser à la villa de ma mère comme dernière ressource. Nous avons été réveillés et sortis de nos lits pour faire de la place. J’ai été mis dans le lit de ma nanny_) (NDLR nourrice, nounou, assistante maternelle). Les deux princes ont dormi dans le même lit (Baudouin confiera plus tard à Victor Allard qu’il n’avait jamais passé une aussi mauvaise nuit). Joséphine Charlotte a passé le restant de la nuit sur un canapé. Quant au bébé(56) de Gatien du Parc, il a dormi dans une sorte de hamac de fortune confectionné par son père au moyen d’un drap attaché aux pieds d’une table renversée.

A Saint Sébastien, les Princes ont pu loger à l’hôtel Maria Cristina. Nous étions à l’hôtel Niza où je me souviens d’avoir été piqué par des puces. L’Espagne sortait à peine de la Guerre Civile.

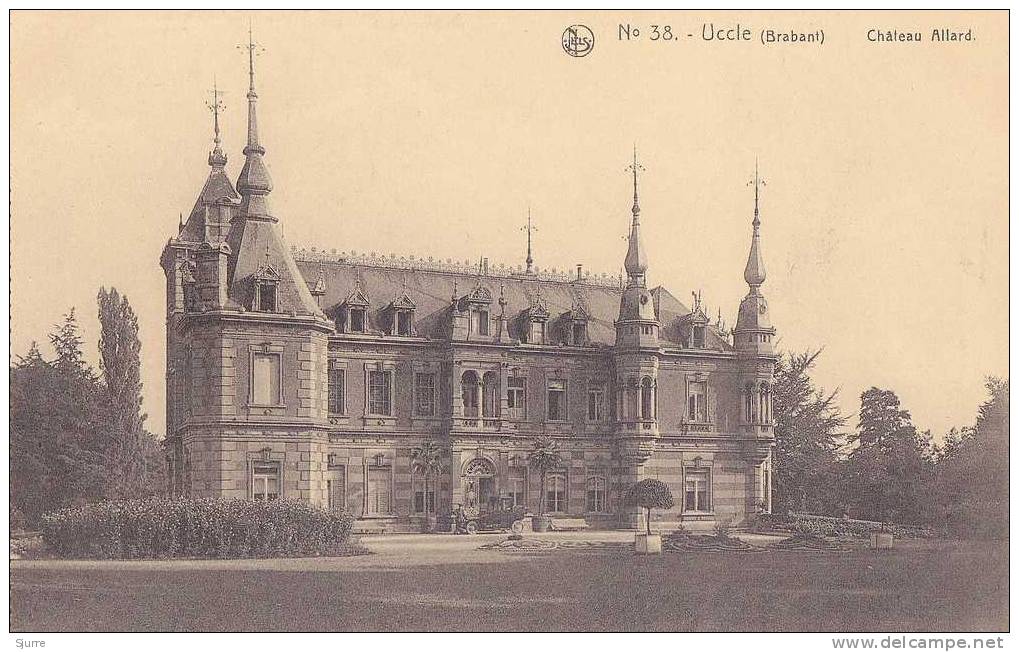

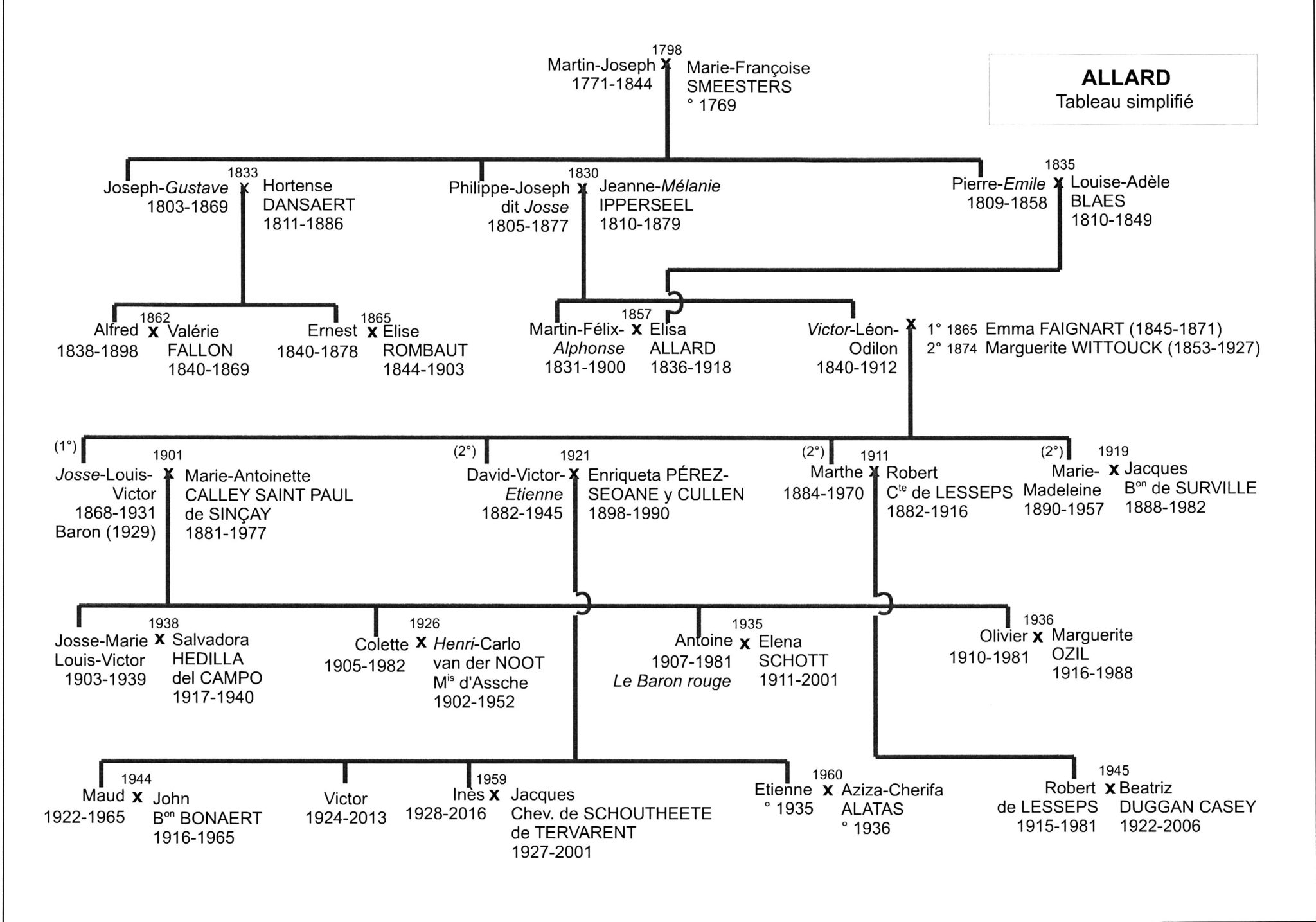

Etienne Allard, notre témoin, est un petit-fils du sénateur Victor Allard (1840-1912), qui fut bourgmestre d’Uccle de 1896 à 1899. Comme on le sait, c’est le père de ce dernier, Philippe-Joseph dit Josse Allard (1805-1877), époux de Mélanie Ipperseel, qui avait fait construire le château. Rappelons que la famille s’est particulièrement distinguée à la direction de la Monnaie royale de Belgique, qu’elle assumera sans interruption entre 1846 et 1931 : avec Josse d’abord (1846- 1877), puis avec son fils Alphonse (†1900), et enfin son petit-fils Josse-Louis-Victor (†1931). Dans ces fonctions importantes, tous trois auront l’occasion de fournir une assistance technique à l’État espagnol, ce qui leur vaudra l’honneur, rarissime pour des étrangers, d’être décorés du titre de commandeurs de l’Ordre d’Isabelle la Catholique. Parmi les huit enfants de Victor Allard, nous retiendrons ici : de son premier mariage, avec Emma Faignart, Josse-Louis-Victor (1868- 1931), que nous venons de citer, et qui reçut en 1929 le titre de baron ; du second mariage, avec Marguerite Wittouck, David-Victor-Etienne (1882-1945), père de notre témoin, et sur lequel nous reviendrons ; Marthe (1884-18 7 0), qui épousa Robert de Lesseps (1882-1916), fils du créateur du canal de Suez ; et Marie-Madeleine (1890-1957), qui épousa le baron (par la suite marquis) Jacques de Surville (1888-1982)(2).(2) David-Victor-Etienne(3) né à Uccle le 24 novembre 1882, avait épousé en 1921 une aristocrate espagnole, Enriqueta Pérez-Seoane y Cullen (des ducs de Pinohermoso), née à Rome en 1898, fille de diplomate.(4)

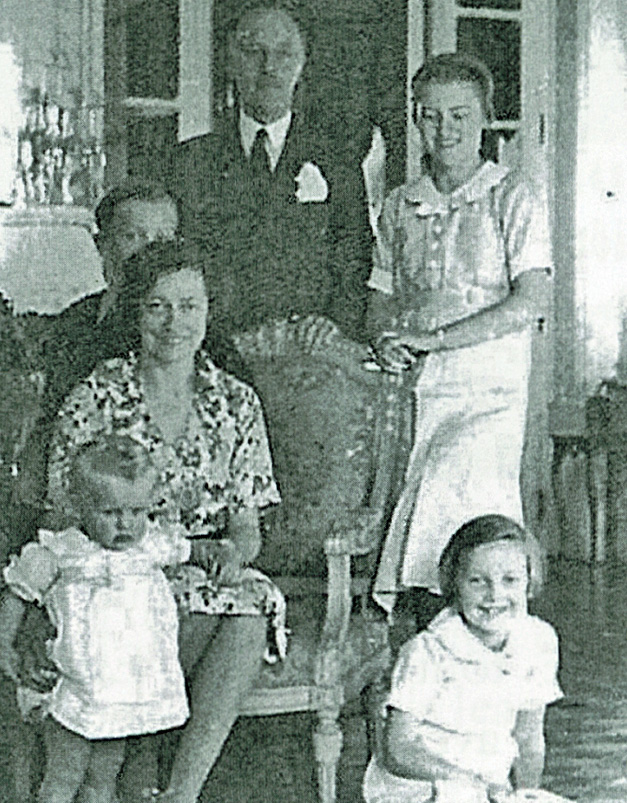

Le couple a eu quatre enfants, tous nés à Uccle (à l’exception d’Etienne, né à Etterbeek) : Maud (1922-1965), Victor (1924-2013), Agnès dite Inès (1928-2016) et, last but not least, Etienne, notre témoin, né le 10 juin 1935. Domiciliée à Etterbeek(5), la famille d’Etienne habitait le château d’Uccle à partir de la fin du printemps jusqu’à l’automne. Elle perpétuait ainsi la coutume des milieux bruxellois aisés, qui passaient la belle saison dans la campagne environnante.

Bien que n’habitant pas la commune toute l’année, Etienne père restait en relation avec la population uccloise. En témoigne notamment sa qualité de président d’honneur de la Royale Harmonie Saint-Roch. N’habitant plus à Uccle, Etienne avait donné sa démission de président d’honneur, mais l’avait ensuite retirée sur les insistances des responsables. C’est ce qui ressort d’une correspondance échangée en novembre 1934 et qui a été conservée. Ainsi, le 25 novembre, F. Stockhem, président de la société, remercie Etienne Allard en ces termes : « Croyez bien, Monsieur Allard, que les Ucclois de la R.H. Saint-Roch vous en seront reconnaissants. Ce sont en général de modestes travailleurs, et parmi eux il en est plus d’un qui, en maintes circonstances difficiles, a eu recours à la famille Allard. » En 1930, cette société, qui était devenue une formation musicale en 1874, avait célébré ses 110 ans, ce qui avait donné lieu à une grande photo de groupe en avant du château. On peut y voir Etienne Allard, qui prononça un discours à la fin du banquet, en présence du bourgmestre Jean Vander Elst(6); il est assis à la droite du président en exercice, l’entrepreneur Florimond Stockhem, qui fut en outre conseiller communal de 1927 à 1946. Figurent également sur le cliché Guillaume Herinckx (†1935), directeur de la brasserie La Couronne(7), ainsi que son fils Jean Herinckx, le futur bourgmestre d’Uccle, alors conseiller communal et président d’honneur d’une formation rivale, la société L’Indépendance. C’était cinq ans avant la naissance de notre témoin.

Au cours de la drôle de guerre, son cousin germain Robert de Lesseps(9) junior, fils de la tante Marthe, était officier de liaison entre les armées française et britannique. À ce titre, il amena un détachement de celle-ci à s’installer dans la propriété. C’était une unité de transmissions; dans sa retraite, elle abandonna sur place de grandes bobines vides de câbles téléphoniques, sans parler d’autres traces de son passage. Robert de Lesseps est ensuite parti avec les Britanniques pour Dunkerque puis le Royaume-Uni. Il se distinguera comme parachutiste, amené à se trouver à plusieurs reprises derrière les lignes ennemies.

10 mai 1940. Les troupes allemandes envahissent la Belgique. Etienne est très exactement à un mois de son cinquième anniversaire ; son père est âgé de 58 ans, sa mère de 42 ; sa sœur Maud a 17 ans, son frère Victor 15 ans et demi et sa sœur Inès presque 12. La famille part en évacuation pour la France et prend le dernier train pour Paris, pour trouver refuge au château de Nonville, près de Melun, chez la tante Marie-Madeleine de Surville(10). Le château, une sorte de pavillon de chasse de style Directoire remontant au début du XIXe siècle et augmenté de deux ailes à la fin du Second Empire, était implanté sur un domaine de 40 hectares, à cheval sur les communes de Nonville et de Treuzy-Levelay. C’est là qu’Etienne père a entendu avec stupéfaction le lamentable discours de Paul Reynaud, président du Conseil français, qui vilipendait le roi Léopold III, stupidement accusé d’avoir trahi ses alliés par sa capitulation du 28 mai. Ce coup d’éclat de la part d’un premier ministre très peu au courant de la situation sur le terrain occasionnera une violente dispute entre Etienne père et sa sœur Madeleine.

La famille a alors levé le camp pour gagner Biarritz, où Enriqueta Allard, l’épouse d’Etienne, possédait une villa héritée de sa mère. C’était la villa« Ene Idera », au nr 4 de l’avenue Alphonse XIII(11). Le 19 juin, au beau milieu de la nuit, toute la maisonnée est réveillée par une arrivée bien inattendue : celle des enfants royaux de Belgique ! La princesse Joséphine-Charlotte (12 ans et demi) ainsi que les princes Baudouin (9 ans et demi) et Albert (6 ans) se présentent avec toute leur suite (une trentaine de personnes environ), conduits par Louis Cornet de Ways Ruart(12), grand maréchal de la cour, et accompagnés de Gatien du Parc(13)3, gouverneur du duc de Brabant. La caravane princière, arrivée par un temps épouvantable, avait cherché vainement à se loger, et c’est vraisemblablement sous la conduite de Louis Cornet qu’ils ont échoué chez les Allard à une heure du matin. En effet, le grand maréchal connaissait bien Enriqueta, de même qu’Inès, qui avait été un temps la camarade de classe de la princesse à l’école du palais. Aussitôt, les enfants Allard sont arrachés à leurs lits pour faire de la place, et Etienne est mis dans le lit de sa gouvernante. Les deux princes sont placés dans le même lit, tandis que Joséphine-Charlotte passera le restant de la nuit sur un canapé. Quant au bébé de Gatien du Parc, Bruno(14), sept mois, il a dormi dans une sorte de hamac de fortune confectionné par son père au moyen d’un drap attaché aux pieds d’une table retournée !(15) Le lendemain – ou plus exactement le même jour, quelques heures plus tard -, tous partent pour l’Espagne dans la même colonne de voitures et parviennent à Saint-Sébastien. Là, les Allard iront s’établir à l’hôtel Niza, tandis que les princes seront logés à l’hôtel Maria Cristina. Cela ne les empêchera pas de fréquenter la même plage, comme le note l’épouse de Gatien du Parc à la date du 30 juin. Quant à notre Etienne, cinq ans, il sera parfois confondu avec le prince Albert(17) par les journalistes, car tous deux étaient blonds, avec la même coupe de cheveux. Il se souvient qu’à l’hôtel il avait été piqué par des puces ; c’est que le pays sortait à peine de la guerre civile.

Cependant, son père était bien décidé à laver l’honneur du roi, d’autant que le journal « Le Temps », dans son édition du 17 novembre, était revenu sur les mêmes accusations mensongères. Moins d’une semaine plus tard, il écrit une ferme mise au point adressée à Robert d’Aurelle de Paladines(18), secrétaire à l’ambassade de France à Madrid et ami du maréchal Philippe Pétain, chef de l’État français. Dans cette lettre, Etienne Allard proteste vigoureusement contre les insultes et les accusations calomnieuses qui ont circulé impunément en France (notamment dans la presse) après la capitulation de l’armée belge ; et il appuie sa protestation sur un énoncé des faits d’une précision remarquable. À la suite de cette lettre, le Journal officiel français publia une rectification officielle de toutes les accusations mensongères et rendit hommage au roi et à l’armée belge, ce qui mit fin à toutes les critiques en France(19). Notons en passant que, dès le 3 juin, le bourgmestre d’Uccle Jean Herinckx avait écrit une lettre au roi pour lui témoigner son attachement et celui du Conseil communal unanime (celui-ci avait été réuni le 28 mai à 17 h 30) à la suite des accusations aussi fausses qu’odieuses portées contre lui à l’étranger après la capitulation de l’armée belge(20).

Qu’était alors devenu le domaine familial d’Uccle ?

Les troupes allemandes y avaient remplacé les Britanniques et l’avaient réquisitionné(21). Dans le bois, un camion militaire avait eu un accident et pris feu, ce qui avait provoqué un incendie et la perte de quantité de beaux arbres. Les Allemands laisseront un camion et une moto dans les anciennes écuries jusqu’à la fin de la guerre. Et beaucoup plus tard, on retrouvera des obus dans la glacière située en contrebas du château. On ignore l’affectation que l’occupant avait donnée au château. Ce qui est sûr, c’est que la cave à vins a été retrouvée complètement vide …

C’est ici qu’il faut faire mention des liens unissant la famille avec l’Espagne, ce pays qui venait de sortir d’une horrible guerre civile (1936-1939) et se trouvait au pouvoir du général Francisco Franco (†1975). La mère d’Etienne, nous l’avons vu, était espagnole. Elle avait un frère aîné, Carlos(22), militaire de carrière, qui avait joué un rôle important durant cette guerre. Du côté paternel, les liens avec l’Espagne remontaient à la première guerre mondiale. À cette époque, le marquis de Villalobar(23), ministre d’Espagne à Bruxelles, et qui avait habité de 1913 à 1919 au nr 11 rue Archimède, était à la recherche d’une nouvelle résidence. Comme il ne disposait pas des fonds nécessaires pour l’acquérir, ce fut Josse Allard (1868-1931), le frère aîné d’Etienne père, qui avança les fonds – sans autre garantie que la parole du ministre d’Espagne. Bien entendu, il fut remboursé dès que possible. Le bâtiment, situé au numéro 26 de la rue Montoyer, est resté la résidence de l’ambassadeur d’Espagne à Bruxelles.(24)

Enriqueta Allard repartit pour la Belgique, laissant son époux et les enfants à Saint Sébastien. Arrivée au pays, elle fit fonctionner tous les rouages espagnols et finira, après bien des démarches, par obtenir que les Allemands évacuent la propriété d’Uccle, reconnue propriété au service de l’Ambassade d’Espagne. Tels sont les termes d’une attestation signée de l’ambassadeur Eduardo Aunos(25), à la date du 10 mai 1940.(26) Il faut savoir que l’Espagne franquiste, neutre mais proche du Reich, avait – tout comme l’Italie – maintenu une présence diplomatique en Belgique. Le dernier ambassadeur, Eduardo Aunos et, par la suite, les consuls généraux Juan Manuel de Aristegui(27) et, brièvement, son prédécesseur, apportèrent aux Allard l’appui officiel essentiel non seulement pour libérer la propriété uccloise, mais aussi pour leur permettre de bénéficier d’une ressource alimentaire exceptionnelle en cette période d’occupation. La mesure de réquisition sera effectivement levée ; Etienne Allard en sera avisé par la Kommandantur de Bruxelles le 23 juin 1942.(28)

Ne voulant abandonner ni ses activités ni ses biens, Etienne père revint en Belgique dès décembre 1940 avec son fils Victor, 16 ans, frère aîné d’Etienne, qui devait poursuivre ses études.(29) Victor devait sortir du collège Saint-Michel en 1942, année où il a commencé des études de philosophie et lettres aux Facultés Universitaires Saint-Louis, mais l’établissement ayant été fermé par l’occupant dès 1943, il a dû passer le jury central, pour s’inscrire plus tard à l’UCL. Il fera une brillante carrière diplomatique, de 1950 à 1989, notamment en Afrique, en Iran et à Cuba, avant de prendre une retraite bien méritée au Maroc.(30) Le reste de la famille séjournait toujours à Saint-Sébastien.

En décembre 1941, toute la famille était de retour à Bruxelles, ramenant de l’exil espagnol quantité de produits qui, déjà, étaient devenus introuvables en Belgique. En été, les enfants allaient passer des jours heureux dans la propriété d’Uccle; Etienne, alors âgé de six ans, était encore bien insouciant ! On faisait des promenades en barque sur le grand étang situé dans le bas de la propriété ; on pouvait même s’y baigner. Dans le château, les pièces du bas avaient été mises à la disposition de l’abbé Froidure(31) qui y recevait, pour leurs vacances, de nombreux enfants de Belges prisonniers en Allemagne. Tandis que le château occupait la zone nord-ouest du domaine, la partie orientale de celui-ci était émaillée de divers bâtiments, à savoir, de haut en bas : la conciergerie, à côté de la grille d’entrée principale (au nr 120 rue Victor Allard), puis une orangerie, une ferme, un grand potager avec serres, et enfin des écuries. Les produits de la propriété familiale provenaient aussi bien de la ferme (lait, beurre, poulets, lapins et, quelquefois, viande de porc) que du potager, mais aussi de diverses pièces de terre affectées à la production de maïs, de pommes de terre et même de tabac. Dès le 5 décembre 1940, le Consulat d’Espagne à Bruxelles avait délivré une attestation selon laquelle tant la ferme que le château étaient propriétés de Madame Allard(32), Espagnole de naissance, et que toute la production de la ferme était destinée au personnel du Consulat d’Espagne et à la Colonie espagnole de Bruxelles. En pratique cependant, la famille pouvait en garder une partie, qu’Etienne père allait chercher en tram, deux fois par semaine, muni de deux paniers. Pilar de Aristegui, née au Consulat à Bruxelles en 1942, confiera plus tard à Etienne junior que sa mère lui racontait les difficultés auxquelles elle avait dû faire face. Il y avait tant de gens à nourrir à la résidence d’Espagne – y compris, vraisemblablement, des réfugiés – que, sans l’apport de la ferme Allard, elle n’aurait pas pu s’en sortir. Etienne Allard a conservé deux lettres adressées à son père en juin 1942 par la Chambre de Commerce d’Espagne et par le Consulat d’Espagne à Anvers pour le remercier des légumes et primeurs qu’il leur avait envoyés.

D’autre part, le Consulat général d’Espagne a aidé les Allard de plusieurs manières. Ainsi, leur voiture Mercedes passera toute la période d’occupation dans le garage de la résidence espagnole, rue Montoyer ; elle en ressortira en parfait état. Etienne père avait fait l’acquisition d’une voiture de marque DKW (34) modèle 1940 à moteur deux temps, bicolore ( corps gris et ailes noires) et décapotable, afin de remplacer son Opel Olympia qui avait été réquisitionnée par l’armée belge. Le véhicule était caché à la maison de l’avenue des Gaulois, mais, en prévision d’une réquisition, il était officiellement au service du Consulat d’Espagne. On a conservé le certificat attestant de son immatriculation au nom du consul adjoint, Felipe Ximénez de Sandoval(35).

Vers la fin de la guerre, la situation devint plus difficile, surtout par l’action du Ministère de l’Agriculture et du Ravitaillement de la Belgique occupée. Une correspondance de l’année 1943 lève le voile sur les nombreuses tracasseries qui ont finalement abouti à faire réussir le plan des Allard en lien avec la légation espagnole. Ainsi, le 20 avril, Etienne Allard reçoit un courrier d’Emile De Winter(36), secrétaire général dudit Ministère: il n’a pas la qualité d’exploitant, et en conséquence sera tenu de livrer l’entièreté de sa récolte 1943, sans pouvoir effectuer le moindre prélèvement. Le 9 juin suivant, le même secrétaire général lui notifie exactement le contraire, au terme d’un examen plus approfondi de son dossier ! Les Allard n’en restaient pas moins soumis à une obligation de livraison, puisque, ayant été pris en défaut, ils ont été frappés d’une amende ; le consul d’Espagne ayant réclamé l’exonération de celle-ci le 17 juin, on lui fera droit le 29 octobre suivant, tout en rappelant les obligations qui incombent aux Allard, nonobstant le fait que la production est réservée à la colonie espagnole de Bruxelles(37). Il semble qu’il ait fallu attendre le mois de janvier 1944 pour voir la fin des ennuis : le 20, Carlos Folch, président de la Chambre de Commerce d’Espagne en Belgique, est avisé par Emile De Winter de ce que, suite à la visite faite par Folch à son département, des instructions ont été données par le service compétent de la Corporation nationale de l’Agriculture et de l’Alimentation pour, que la ferme ALLARD d’Uccle ne soit » plus soumise aux fournitures laitières réglementaires, afin qu’elle puisse réserver la production des deux vaches laitières qu’elle possède à l’alimentation des enfants de la colonie espagnole de Bruxelles.

Cependant, l’aviation alliée bombardait l’Allemagne sans relâche. À Uccle, des rubans de papier argenté tombaient dans la propriété, lancés des avions pour tromper la DCA(38) allemande ; on avait interdit aux enfants de jouer avec leurs cerfs-volants, qui auraient pu fournir des indications aux aviateurs. L’évolution de la guerre n’était pas favorable aux Allemands. En 1944, ce fut la débâcle. Le 10 juillet, Etienne Allard reçoit par la poste une notification de la Kommandantur de Bruxelles, datée du 7 et aux termes de laquelle le château, mis à la disposition du Consulat d’Espagne pour le logement des enfants des écoles, n’a pas à être réquisitionné, ni même inspecté. Cela n’empêchera pas la disparition d’un camion de marque Mercedes et d’une moto, tous deux en panne, qui avaient été laissés dans les vieilles écuries depuis 1940 : les troupes allemandes en retraite s’emparaient de tous les moyens de transport possibles.

Le dimanche 3 septembre, notre témoin, installé avec son frère Victor et sa sœur Inès dans le bas de la propriété, voit passer les premiers blindés anglais à hauteur du carrefour de la rue Gatti de Gamond avec la chaussée de Neerstalle(39). Les drapeaux belges et alliés sortent d’un peu partout en une masse joyeuse et colorée. On avait retrouvé un vieux drapeau belge, qu’une femme de chambre avait reprisé. Victor est parti avec les blindés anglais pour leur servir de guide. Mais quelques instants plus tard, voilà que surgissent des camions allemands ! Les drapeaux disparaissent précipitamment. Du carrefour du Globe parviennent des coups de feu et des rafales.

Victor partit rejoindre son mouvement de résistance, le Mouvement national royaliste(40), et il assura la garde de prisonniers allemands. Mais cela ne dura que peu de temps. En quelques heures, après des combats sporadiques et localisés, Bruxelles était libérée. Le palais de Justice brûlait, incendié par les Allemands en déroute. Dans leur fuite, ils avaient abandonné à Uccle un cheval. Celui-ci, qu’on baptisa tout naturellement Adolf, fut, comme de juste, astreint au travail obligatoire dans le cadre de la ferme Allard!

Etienne Allard père étant décédé en décembre 1945, sa veuve Enriqueta essaya de reprendre la vie d’avant-guerre. Pour quelques années encore, le château ressembla parfois à celui qu’avait connu son beau-père, le bourgmestre d’Uccle Victor Allard. Mais les fonds étaient insuffisants. Avec sa belle-sœur Marthe de Lesseps née Allard(41), Enriqueta décida de vendre la propriété. Celle-ci, cédée à un prix ridiculement bas à la Compagnie immobilière de Belgique (1956)(42), allait devenir un des plus beaux lotissements de la capitale. À partir de 1957, tous les bâtiments furent détruits(43), et même l’étang disparut. L’orangerie aura son tour en 1959. Sous l’appellation élogieuse de Coteau du Soleil, la propriété Allard a fait place à un quartier à vocation résidentielle, mais aussi de bureaux (le long de la rue de Stalle), parcouru par de nouvelles avenues baptisées Joseph Jongen, Princesse Paola et Adolphe Wansart. En dépit de cette disparition, qui a laissé un énorme vide – assez rapidement comblé, il est vrai, par la vertu de l’urbanisation – , la famille Allard se rappelle toujours au bon souvenir des Ucclois par une autre construction monumentale, qui n’a rien de festif celle-là.

En effet, le cimetière du Dieweg est toujours dominé par l’imposante silhouette de sa chapelle funéraire, œuvre de l’architecte Ghislain Gys (1878). L’édifice, de style néo-roman, couvre un caveau – le plus grand de Bruxelles et sans doute de Belgique, comportant septante niches funéraires, dont une petite cinquantaine est occupée. Il abrite entre autres les dépouilles de Josse (†1877), Alphonse (†1900), Victor (†1912), Josse ¬Louis-Victor (†1931), Etienne (†1945), Marie-Madeleine (†1957), Antoine, dit le Baron rouge (†1981), Victor (†2013) et Agnès dite Inès (†2016). Les deux derniers sont frère et sœur de notre témoin. Enfin, on n’oubliera pas de rappeler que si la chapelle de Stalle, qui est le plus ancien monument ucclois, subsiste, elle le doit en grande partie à Marguerite Wittouck, veuve du bourgmestre Victor Allard, et à ses enfants, qui ont généreusement contribué à la grande restauration de 1931-1932.

Notes

1 Sauf mention contraire, les photos et documents qui illustrent cet article sont tirés de sa collection. Monsieur Etienne Allard a eu en outre l’amabilité de relire la présente contribution. Nous tenons à l’assurer ici de notre profonde reconnaissance pour tant de disponibilité. D’autre part, nous espérons pouvoir compléter ici ultérieurement l’article paru sur le même sujet dans le périodique Wolvendaeln° 618 d’avril 2016, p. 84-86. Pour ce qui concerne la propriété Allard et ses résidents, rappelons ici une importante contribution parue dans notre périodique : VARENDONCK (Frans),« Het kasteel Allard », in Ucc!ensia n° 110, mars 1986, p. 8-11; n° 112, septembre 1986, p. 6-10 ; n° 113, novembre 1986, p. 7-9 (cette dernière référence concernant spécialement la période traitée ici). Cet auteur avait déjà bénéficié d’informations auprès d’Etienne Allard et de sa sœur Inès. Nous reviendrons ultérieurement sur le domaine Allard, notamment à l’époque de la première guerre mondiale.

2 Le lecteur est invité à se reporter au tableau généalogique inséré dans la présente étude. Sur la famille, on signalera entre autres: MEUWISSEN (Eric),« Quand les Allard frappaient monnaie», in L’Eventail, avril 2002, p. 34-39.

3 Nous l’appellerons désormais Etienne père là où il pourrait y avoir équivoque, pour le distinguer de notre témoin.

4 Elle est décédée à Madrid en 1990 et y a été inhumée dans le caveau de sa famille, aux côtés de son frère le duc de Pinohermoso. Sa mère à elle était américano-irlandaise, ce qui explique que chez les Allard on parlait français, espagnol et anglais (mention dans l’interview de son fils Victor Allard dans Horiepns, octobre 2008, p. 12-14).

5 Au n° 1 avenue des Gaulois, à l’angle de l’avenue des Nerviens : une belle maison à trois façades, de style Beaux-Arts, construite quelque temps avant la naissance d’Etienne par son père, sur les plans de F. Cornelis (le permis de bâtir est de 1928).

6 Le texte dactylographié, daté du 28 septembre 1930, en a été conservé. Etienne y fait mention de la bannière que ses grands-parents avaient donnée à la société en 1870.

7 Il était donc le voisin d’en face d’Etienne Allard ! Guillaume Herinckx avait été président de la société, et avant lui son grand-père Antoine Herinckx (1776-1842), meunier au Clipmofen puis propriétaire de la brasserie La Couronne, qui avait été le premier à assumer cette fonction. Etienne Allard a rappelé leurs noms dans son allocution lors du banquet du 28 septembre 1930.

8 L’expression recouvre la première phase de la seconde guerre mondiale, entre le 3 septembre 1939 (déclaration de guerre de la Grande-Bretagne et de la France à l’Allemagne) et le 10 mai 1940 (invasion de la Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et des Pays-Bas par les troupes allemandes). En effet, en dépit de l’invasion de la Pologne (1 « ‘ septembre 1939) qu’elles étaient censées protéger, les armées alliées sont restées inactives durant tout ce temps.

9 Robert-Martin-Marie de Lesseps, né à Paris le 4 décembre 1915 et décédé à Neuilly-sur-Seine le 24 juin 1981.

10 Nonville (77140) par Nemours (Seine-et-Marne), entre Melun et Montargis, à 18 km sud – sud-est de Fontainebleau et 8 km à l’est de Nemours. Marie-Madeleine Allard et son mari s’y étaient établis en 1921. Le domaine, vendu par la famille dans les années 1990, a abrité un parc d’attractions entre 1997 et 2012 ; il a changé de propriétaire depuis avril 2016.

11 Cette villa sera revendue plus tard par Enrigueta, qui voulait se rapprocher du centre de la ville. Construite par les entrepreneurs Larrieu et Darmendaritz en 1922, elle figure sous le numéro 30 dans un inventaire des immeubles à protéger, repris dans une réunion d’étude des services techniques de la ville de Biarritz en date du 5 février 1994 (site <ville.biarritz.fr/wp-content/uploads/ AVAP-Dossierde-Concertation-ZPPAUP> ). Actuellement, l’immeuble est occupé par une société de location de logements qui en a repris le nom.

12 Né à Bruxelles le 22 mars 1874 et décédé à Berne Je 29 janvier 1950.

13 Gatien du Parc Locmaria, né à Bruxelles le 30 août 1899, major au premier régiment des Guides, avait été chambellan de la reine Astrid et jouissait de toute la confiance du roi Léopold III. En 1924, il avait épousé la baronne Marthe d’Huart (1904-1981 ), qui lui donnera neuf enfants ; Yves, le cinquième (1932), a composé une biographie de son père en 2005.

14 Notons en passant que, beaucoup plus tard, une fille de Bruno du Parc, Yveline, épousera Corentin de Crayencour, dont le père est un cousin germain de l’auteur.

15 On lira avec intérêt, en appendice du présent article, le récit qu’ont laissé de cette mémorable aventure trois de leurs protagonistes.

16 PARC LOCMARJA (Comte Yves du), Au Roi. Biographie du Comte Gatien du Parc Locmaria, Bruxelles, Office généalogique et héraldique, Recueil LVII, 2005, p. 129.

Le futur roi Albert II était né au château du Stuyvenberg le 6 juin 1934, l’année de la mort accidentelle de son grand-père. Etienne était né à Etterbeek le 10 juin de l’année suivante. A la demande de leur père le roi Léopold III, les princes quitteront San Sebastian dès le 30 juillet pour retourner en Belgique ; ils arriveront à Bruxelles le 2 août. PARC LOCMARIA, op. cit., p. 135-136.

18 Ce personnage avait occupé les fonctions de consul adjoint de France à Bruxelles (1936) avant d’être nommé secrétaire à l’ambassade de France en Espagne le 9 mars 1939. C’est peut-être à cette occasion qu’Etienne Allard avait fait sa connaissance.

19 Cette phrase est d’Etienne Allard lui-même, qui l’a écrite au bas d’une copie de sa lettre.

20 Archives Jean Herinckx.

21 Voir l’ordre de réquisition du 21 novembre 1940.

22 Carlos Pérez-Seoane y Cullen, 3c duc de Pinohermoso, comte de Villaleal et de Velle, né à Rome le 3 avril 1896 et décédé à Madrid le 31 décembre 1984. Il avait épousé Maria del Carmen Fernandez de Villaverde y Roca de Togores. Aide de camp de Franco, il avait financé deux avions de ses propres deniers. Mais il s’était brouillé avec lui à propos du retour sur le trône du roi Alphonse XIII, auquel le caudillo était opposé.

23 On ne rappellera jamais assez l’immense dette de reconnaissance que la Belgique a contractée à l’égard du marquis de Villalobar (1864-1926) qui, avec deux autres représentants en Belgique des puissances neutres, à savoir Maurice van Vollenhoven (1882-1976) pour les Pays-Bas et surtout Brand Whitlock (1869-1934) pour les Etats-Unis (jusqu’à l’entrée en guerre de ceux-ci en 1917), se sont dévoués sans compter pour assurer la protection et le ravitaillement de la population civile, donnant du fil à retordre aux autorités allemandes d’occupation. Brand Whitlock, qui a logé à l’orangerie du château Allard en 1916 et 1917, connaissait lui aussi fort bien la famille et a laissé des souvenirs très vivants de son séjour en Belgique. Nous y reviendrons dans une contribution ultérieure.

24 A ne pas confondre avec l’ambassade elle-même (chancellerie), qui est établie au numéro 19 de la rue de la Science, dans une maison acquise en 1929. C’est là qu’avait son siège la Chambre de Commerce d’Espagne à Bruxelles, dont le président était Carlos Folch.

25 Eduardo Aunos Pérez (Lérida 1894 – Lausanne 1967), ambassadeur d’Espagne en Belgique en 1939-1940, le fut ensuite en Argentine (1942-1943), avant de devenir ministre de la Justice dans son pays (1943-1945).

26 Ce document devait à l’évidence être bien postérieur. Par une curieuse coïncidence, l’auteur du présent article a pu constater que son grand-père Michel de Crayencour (1885-1966) s’était trouvé dans une situation un peu semblable, ayant obtenu de la même ambassade, à la date du 17 mai 1940, un certificat selon lequel il se trouvait à son service; en outre, son appartement bruxellois avait été placé sous la protection de l’ambassade, comme en atteste une affichette aux couleurs espagnoles qui devait avoir été placardée sur la porte pour avertir de ce statut. Il est vrai que le propre beau-frère dudit Michel n’était autre que le baron Roger de Borchgrave (1871- 1946), qui avait été ministre puis ambassadeur de Belgique à Madrid de 1919 à 1932. C’est d’ailleurs à ce titre qu’il avait été témoin au mariage religieux d’Etienne père, célébré en l’église paroissiale Sainte-Barbe à Madrid le 29 janvier 1921. Quant à son fils, le baron Jacques de Borchgrave, attaché d’ambassade à Madrid, il avait été enlevé et assassiné lors de la guerre civile, le 20 décembre 1936. 27 Juan Manuel de Aristegui Vidaurre est un juriste et diplomate espagnol. Né à Irun en 1882, il est décédé à Saint¬ Sébastien en 1958. Consul général d’Espagne en Belgique durant la seconde guerre mondiale, il occupa par la suite ces fonctions en Palestine. En 1947, il sera nommé ministre plénipotentiaire auprès du Roi de Transjordanie et, en 1950, ambassadeur d’Espagne auprès du Roi d’Afghanistan et en Irak. Il avait épousé Carmen Petit de Ory (†Saint-Sébastien, 17 octobre 1989), dont il eut: Juan José (1925), Pedro Manuel (1927-1989), Maria del Carmen (1930), Joaquin Maria et Maria del Pilar (1942) ; cette dernière deviendra une écrivaine prolifique, auteure de nouvelles et peintre.

28 Cette levée sera confirmée le 30 juin.

29 C’est le 8 décembre 1940 que la frontière espagnole a été franchie, comme indiqué sur le laisser-passer délivré au nom de l’ Ambassade cl’ Allemagne en Espagne à la date du 3 décembre.

30 Ces précisions sont tirées d’une interview parue dans le périodique des anciens élèves du collège Saint-Michel à Bruxelles : Horizons, octobre 2008, p. 12-14.

31 Edouard Froidure (1899-1971) avait créé dès 1931, alors qu’il était vicaire à Sainte-Alène à Forest, les colonies de jour pour enfants défavorisés, appelées Les Petits Sapins (458 avenue Dolez) ; en 1935, ce sera l’a.s.b.l. Les Stations de Plein air, et il sera alors déchargé de son vicariat pour se consacrer à temps plein aux projets sociaux. En 1937, il créa à Molenbeek-Saint Jean un centre de tri et de distribution d’objets de seconde main, pour fournir du travail et un toit à des personnes démunies. Cette forme d’économie sociale avant la lettre (douze ans avant la création d’Emmaüs par l’abbé Pierre en France) ira en se développant pour devenir officiellement, en 1955, l’œuvre Les Petits Riens. En 1940, il est appelé comme aumônier à la Force aérienne, puis (décembre) entre dans la résistance (groupe Luc). A partir de juillet 1941, il cache des enfants juifs dans ses centres de loisirs. Arrêté par la Gestapo (9 octobre 1942), interné et torturé, il sera déporté dans les camps (Esterwegen, puis Dachau). Rentré à Bruxelles en mai 1945, il reprendra son œuvre en faveur des plus démunis, jusqu’à sa mort accidentelle en 1971.

32 La réalité était légèrement différente, puisque le domaine venait de la famille de son mari.

33 Lettres datées du 25 et du 26 juin 1942.

34 La firme allemande d’automobiles et de motocyclettes DKW (de son appellation d’origine Damp/Kreft-Wagen), établie en Saxe, a été fondée en 1917.

35 Felipe Ximénez de Sandoval y Tapia, né à Madrid le 24 avril 1903 et y décédé le 7 mai 1978, avocat, diplomate et écrivain, avait été un phalangiste de la première heure.

36 émile-Pierre De Winter (1902-1985), ingénieur civil et licencié en sciences commerciales et financières, fut secrétaire général de 1940 à 1944. Il fera par la suite une carrière de sénateur de l’arrondissement de Bruxelles (1949-1971).

37 Lettre adressée par Juan Manuel de Aristegui, consul d’Espagne, à Etienne Allard le 3 novembre 1943.

38 Défense anti-aérienne.

39 L’actuelle rue de Stalle. Voir Quelques Jalons de l’Histoire d’Uccle, tome II, Bruxelles, 1969, p. 130.

40 En abrégé M.N.R. Mouvement politique monarchiste et nationaliste créé au début de l’occupation allemande par des rexistes, avec le projet d’instaurer un régime autoritaire (État fort sous l’autorité du Roi) avec suffrage plural. En 1941, le mouvement a rompu avec Rex (février), puis est entré en clandestinité (juillet) pour se livrer à des activités de résistance. Il a joué un rôle important dans la défense du port d’Anvers en 1944. Source : Metapedia

41 Celle-ci habita l’orangerie du château après la guerre, jusqu’en 1952. Durant le conflit elle avait séjourné en Italie, suite à la mort là-bas de sa fille Nicole, le 30 août 1940. En 1952, elle ira s’établir au n° 66 avenue Franklin Roosevelt.

42 La date est donnée par Varendonck, dans Ucclensia n° 113, novembre 1986, p. 8.

43 L’autorisation de démolir a été donnée par arrêté du Collège des bourgmestre et échevins en date du 1er mars 1957. Cependant, une photo publiée dans le périodique « Uccle socialiste», 5e année, n° 10, octobre 1956, p. 3, semble montrer que les travaux de démolition étaient déjà bien entamés à cette date. Archives Jean Herinckx.

44 En témoigne une pierre commémorative scellée dans le chœur, au mur de droite. Voir PlERRARD (lean-Marie), La Chapelle Notre-Dame de Staffe, Uccle, Cercle d’histoire, d’archéologie et de folklore d’Uccle et environs, 1998, p. 19 et 21. Varendonck, relayant des informations reçues de certains membres de la famille, affirme que cette chapelle aurait appartenu aux Allard. Cette allégation ne repose sur aucun fondement, sinon que la famille possédait bien des maisons dans le voisinage. Voir Ucclensia n° 112, septembre 1986, p. 8.

45 Né à Bruxelles le 22 mars 1874; décédé à Berne le 29 janvier 1950. 46 Texte dactylographié. Archives du Palais royal (GM. L III. 947. Grand Maréchal de la Cour).

47 Gobert d’Aspremont Lynden (1895-1975), chef de cabinet adjoint du Roi. Epoux de Marie-Blanche d’Overschie de Neeryssche (1897-1990).

48 Et plus précisément du château de Monta] à F -46. 400 – Saint-Jean-l’Espinasse, à l’ouest de Saint-Céré, dans le département du Lot.

49 Précision confirmée par Etienne Allard, comme on a pu le lire dans l’article.

50 Texte dactylographié. Archives du Palais royal (GM. L III. 947. Grand Maréchal de la Cour).

51 Comtesse Félicie-Françoise de Liedekerke, née à Paris (XVI ») le 3 décembre 1915 et décédée à Uccle le 22 février 1992, fille du comte Honoré-Eüe-Charles (Paris 15 novembre 1879 – Bruxelles 21 juin 1965) et d’Anne (des ducs) d’Audiffret-Pasguier (Paris 23 mars 1889 – Etterbeek 30 mai 1979).

52 PARC LOCMARIA (Comte Yves du), Au Roi. Biographie di comte Gatien du Parc Locmaria, Bruxelles, Office généalogique et héraldique de Belgique, recueil LVII, 2005.

53 Jacques Duesberg (1907-2002). Il était le fils de Jules Duesberg, qui était lié au roi Léopold III, et d’Adrienne Neuville. Professeur de français du prince Baudouin, duc de Brabant, il se trouvait là avec sa famille (p. 102 et 103).

54 Marthe d’Huart, l’épouse de Gatien du Parc (mariage le 18 décembre 1924). Née à Bruxelles le 9 mars 1904, elle était la fille du baron Frédéric d’Huart et de la baronne Valentine de Woelmont. Son grand-père Alfred d’Huart avait acheté aux Cornet de Ways Ruart la belle propriété de Vonêche près de Beauraing, où les parents de Marthe se sont installés l’année même de la naissance de celle-ci.

55 Celle-ci était arrivée quelques jours auparavant à Montai, à la demande de Gatien du Parc (page 122). Cette dame faisait partie des parents dont un enfant suivait les cours avec les princes en 1937-1938 (voir p. 79). Il s’agit d’Hedwige comtesse d’Ursel et du Saint-Empire (1902-1987), fille du duc Robert (1873-1955) et de Sabine Franquet de Franqueville (1877- 1941) ; elle avait épousé (Bruxelles, 24 avril 1929) Gaston de Maupeou d’Ableiges, marquis de Monbail (1896-1988). Elle conduisait une des voitures de la première colonne au départ de Saint-Céré. N.B. On prononce le patronyme maupou. Ils eurent : Aurian, Daniel, Pascal et Raphaël de Meaupeou. 56 Bruno du Parc, né à Bruxelles le 3 novembre 1939.